フィリピンでの貿易で富をなした松井家の、

国際色豊かな名建築

目の前に広がる大洲の街並みと、

その奥に流れる肱川の悠々とした景色。

その景勝地たる急斜面に立つ盤泉荘は、

伝統的な書院造りと数寄屋造りを融合させながらも、

施主である貿易商のこだわりが詰まった唯一無二の空間。

廊下に敷き詰められた南洋材の一枚板、

施主のイニシャルを刻んだ鬼瓦、

そして名前の由来となった横井戸まで。

当時の最先端技術と国際感覚が融合した、

稀有な名建築の内部を紹介いたします。

その奥に流れる肱川の悠々とした景色。

その景勝地たる急斜面に立つ盤泉荘は、

伝統的な書院造りと数寄屋造りを融合させながらも、

施主である貿易商のこだわりが詰まった唯一無二の空間。

廊下に敷き詰められた南洋材の一枚板、

施主のイニシャルを刻んだ鬼瓦、

そして名前の由来となった横井戸まで。

当時の最先端技術と国際感覚が融合した、

稀有な名建築の内部を紹介いたします。

国際色豊かな名建築”盤泉荘”

盤泉荘(旧松井家住宅)は、フィリピン・マニラで日本人移民向けの百貨店「大阪バザー」を経営し、後に貿易会社を経営することで大きな財を成した松井傳三郎氏(兄)と松井國五郎氏(弟)によって建てられました。

傳三郎氏が故郷である大洲に別荘を建築しようと計画し、その意思を継いだ國五郎氏が大正15年(1926年)に完成させました。

肱川随一の景勝地と称された臥龍淵や冨士山、亀山など自然豊かな景観を見渡す高台に立地し、材には東南アジアから輸入された南洋材が使用されているほか、当時の日本家屋には珍しいバルコニーや施主のイニシャル「K. M」がデザインされた鬼瓦が採用されるなど、貿易業を営んだ施主らしい国際性豊かな特徴を随所に見ることができる大洲の名建築です。

傳三郎氏が故郷である大洲に別荘を建築しようと計画し、その意思を継いだ國五郎氏が大正15年(1926年)に完成させました。

肱川随一の景勝地と称された臥龍淵や冨士山、亀山など自然豊かな景観を見渡す高台に立地し、材には東南アジアから輸入された南洋材が使用されているほか、当時の日本家屋には珍しいバルコニーや施主のイニシャル「K. M」がデザインされた鬼瓦が採用されるなど、貿易業を営んだ施主らしい国際性豊かな特徴を随所に見ることができる大洲の名建築です。

施設情報

■営業時間

9:00~17:00

■住所

愛媛県大洲市柚木317番地

■入館料

盤泉荘:大人550円、中学生以下220円

2施設共通券:大人880円、中学生以下330円

3施設共通券:大人1100円、中学生以下440円

※共通券は臥龍山荘、大洲城にてご利用いただけます。

■電話番号

0893-23-9156

9:00~17:00

■住所

愛媛県大洲市柚木317番地

■入館料

盤泉荘:大人550円、中学生以下220円

2施設共通券:大人880円、中学生以下330円

3施設共通券:大人1100円、中学生以下440円

※共通券は臥龍山荘、大洲城にてご利用いただけます。

■電話番号

0893-23-9156

松井兄弟の国際的な感性の象徴"K・M鬼瓦"

盤泉荘の鬼瓦には、施主・松井國五郎のイニシャル「K.M」が入った鬼瓦が屋根に使用されています。

当時としては珍しいロゴ入りの意匠であり、松井兄弟のチャレンジ精神や国際的な感性を象徴するものです。

当時としては珍しいロゴ入りの意匠であり、松井兄弟のチャレンジ精神や国際的な感性を象徴するものです。

施主の先進的な感性を感じる "2階のバルコニー"

2階にあるバルコニーからは、肱川や冨士山(とみすやま)、亀山などの山並みや水辺の風景を、パノラマのように一望できます。

バルコニーは大正期の日本建築では珍しい設計であり、施主である松井國五郎の先進的な感性が感じられる空間です。

バルコニーは大正期の日本建築では珍しい設計であり、施主である松井國五郎の先進的な感性が感じられる空間です。

盤泉荘の由来となった "横井戸"

盤泉荘の庭につながる通路にある横井戸は、奥に向けて50m以上掘られており、井戸の奥から流れ込んできた水が台所の貯水槽へと送られる仕組みになっています。

当時、上水道が整備がされていなかったため、生活用水を確保するために整備されたものです。

また、俳人・西本一都(にしもといっと)氏がこの横井戸を見て詠んだ句が「盤泉荘」の名前の由来となっています。

当時、上水道が整備がされていなかったため、生活用水を確保するために整備されたものです。

また、俳人・西本一都(にしもといっと)氏がこの横井戸を見て詠んだ句が「盤泉荘」の名前の由来となっています。

独特の風合いが魅力の"大正ガラス"

大正ガラスは、大正時代に盛んに作られた手づくりのガラスです。

当時は機械による大量生産がまだ始まったばかりで、ひとつひとつ職人の手で吹かれていました。

そのため、表面にはわずかなゆらぎや気泡があり、光をやわらかく通す独特の風合いが魅力です。

どこか懐かしく温かみのある輝きは、今も多くの人を惹きつけています。

当時は機械による大量生産がまだ始まったばかりで、ひとつひとつ職人の手で吹かれていました。

そのため、表面にはわずかなゆらぎや気泡があり、光をやわらかく通す独特の風合いが魅力です。

どこか懐かしく温かみのある輝きは、今も多くの人を惹きつけています。

新柳瀬焼きの最高傑作 "ライオン像"

江戸時代中期、大洲藩三代藩主・加藤康恒(やすつね)の命により、柳瀬(やなせ)山の麓で制作が始まった柳瀬焼。

その後、柳瀬焼きはいったん廃絶しましたが、大正10年に大洲の有志によって「新柳瀬焼」として復興されました。

中でもこのライオン像は、新柳瀬焼の最高傑作といわれています。

その後、柳瀬焼きはいったん廃絶しましたが、大正10年に大洲の有志によって「新柳瀬焼」として復興されました。

中でもこのライオン像は、新柳瀬焼の最高傑作といわれています。

幸せを願う"たぬき・たこ"

盤泉荘の玄関を出て左手側には、”たこ”を持った”たぬき”の像があります。

タヌキは「他を抜く」との言葉遊びから、商売繁盛や家内安全、開運などの縁起物とされています。

さらに、タヌキが手にしているタコは「多幸」に通じ、多くの幸せを掴めるよう願いを込めたゲン担ぎです。

タヌキは「他を抜く」との言葉遊びから、商売繁盛や家内安全、開運などの縁起物とされています。

さらに、タヌキが手にしているタコは「多幸」に通じ、多くの幸せを掴めるよう願いを込めたゲン担ぎです。

贅沢に使用された "イピールの床"

太平洋鉄木と称される南洋材「イピール」。

最大2.5m×1mと非常に質が高く希少な1枚板を贅沢に20枚弱連続して並べている様子は、まるで客人を座敷から客間、そして茶室へと誘うレッドカーペットを思わせるように、廊下の作りからも松井兄弟の客人をもてなす心遣いが見られます。

最大2.5m×1mと非常に質が高く希少な1枚板を贅沢に20枚弱連続して並べている様子は、まるで客人を座敷から客間、そして茶室へと誘うレッドカーペットを思わせるように、廊下の作りからも松井兄弟の客人をもてなす心遣いが見られます。

縁起の良い"守りカエル"

玄関を出て右手の木のそばに、外を向いたカエルの像があります。

訪れた客人が「無事に帰る」よう願いを込めた、縁起の良い守りカエルです。

訪れた客人が「無事に帰る」よう願いを込めた、縁起の良い守りカエルです。

井戸水を引いた"生活用水"

当時、盤泉荘では裏山の岩盤から染み出した水を生活用水として使用していました。

客人が来られた際には、裏山の岩盤から染み出した水からコーヒーを淹れ、おもてなしをしていたとされています。

これらの名残は裏庭に抜ける通路(横井戸付近)で見ることができます。

客人が来られた際には、裏山の岩盤から染み出した水からコーヒーを淹れ、おもてなしをしていたとされています。

これらの名残は裏庭に抜ける通路(横井戸付近)で見ることができます。

茶の湯文化を感じられる "茶室の松竹梅"

床柱には皮付きの赤松、天井には竹を用い、庭には梅が配されています。

古くから吉祥の象徴とされる「松竹梅」をそろえることで、四季を通じて変わらぬ美しさと、茶の湯に通じる「清・静・和」の心を感じられる空間となっています。

古くから吉祥の象徴とされる「松竹梅」をそろえることで、四季を通じて変わらぬ美しさと、茶の湯に通じる「清・静・和」の心を感じられる空間となっています。

客人をもてなすための "雨戸の金具"の工夫

玄関から入って左手にあるお部屋は、お客様にお待ちいただくための控室です。

景色をより美しくご覧いただけるよう、窓枠には柱を設けず、開放感を高めるため雨戸は左側に収納できる造りになっています。

また、角の部分には雨戸をまわして収めるための金具が取り付けられています。

景色をより美しくご覧いただけるよう、窓枠には柱を設けず、開放感を高めるため雨戸は左側に収納できる造りになっています。

また、角の部分には雨戸をまわして収めるための金具が取り付けられています。

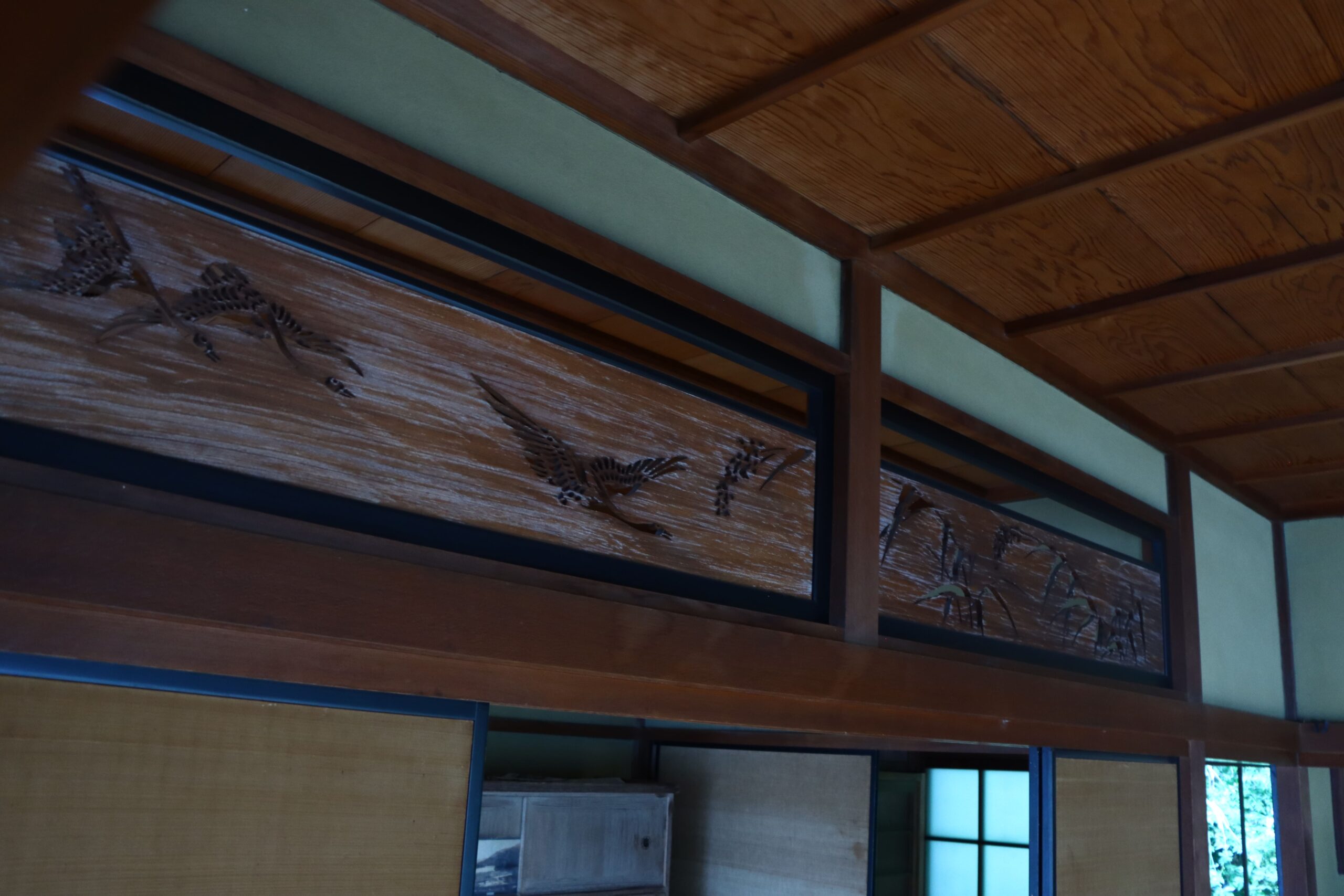

客人がくつろぐように願われた"2階の欄間"

欄間は桐の透かし彫りで「雁と葦の穂」が表現されています。

「葦を含む雁」ということわざは、渡り鳥の雁が長旅の途中で休むため葦を口に加えて飛ぶという伝説に由来し、「用意周到」や「準備が整い手抜かりがない」という意味があり、盤泉荘に訪れた客人がゆっくりとくつろげるよう、願いが込められています。

「葦を含む雁」ということわざは、渡り鳥の雁が長旅の途中で休むため葦を口に加えて飛ぶという伝説に由来し、「用意周到」や「準備が整い手抜かりがない」という意味があり、盤泉荘に訪れた客人がゆっくりとくつろげるよう、願いが込められています。

大正時代には珍しい "レディーファースト文化"

浴室前にある化粧室には入浴後、客人の前に出る前に整えられるよう鏡があり、柱には角どりが施され、すりガラスで内部が見えないなど、大正年間には珍しい女性への配慮(レディーファースト)が感じられます。